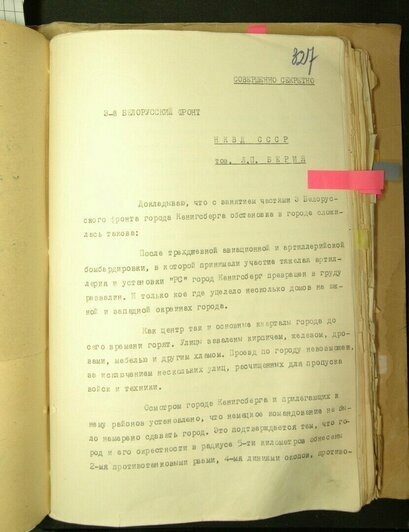

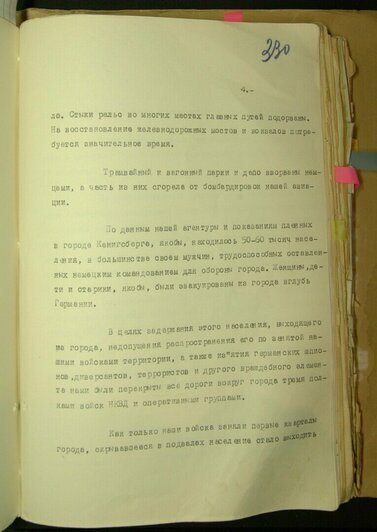

УФСБ по Калининградской области сняла гриф «Совершенно секретно» с доклада Лаврентию Берии об обстановке в Кёнигсберге в первые дни после штурма. Какие данные, указанные в документе, были в дальнейшем уточнены, «Клопс» рассказал эксперт по истории НКВД, МВД, Восточно-Прусской операции и нацистских преступлений Александр Щеглов.

Второй штурм: цифры и даты

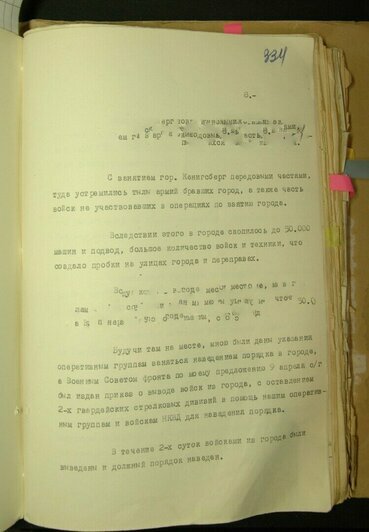

По словам историка, на самом деле штурм Кёнигсберга закончился 10 апреля, и тогда был отдан приказ нашим войскам выйти из города. В отчёте Берии упоминается, что порядок был наведён за двое суток, но на это ушло ещё несколько лет, в течение которых находили спрятавшихся в лесах и подвалах нацистов. А два дня потребовалось на то, чтобы армия вместе с гражданским населением покинула город до начала второго штурма.

«Это был акт гуманизма. Но в Кёнигсберге осталась огромная группировка нацистов, которые не сдались. Это были подразделения СС, СА, СД, гестапо, фольксштурма, гитлерюгенда, «Вервольфа», члены нацистской партии и фанатиков вермахта, которые отказались выполнить приказ о капитуляции. Их было тысячи. Поэтому войска НКВД по новой окружили Кёнигсберг, и с 10 по 19 апреля был второй штурм, зачистка Кёнигсберга. Мы ещё тысячи уничтожили, кто не сдавался, и взяли в плен этих ярых фанатиков-нацистов», — рассказал Александр Щеглов.

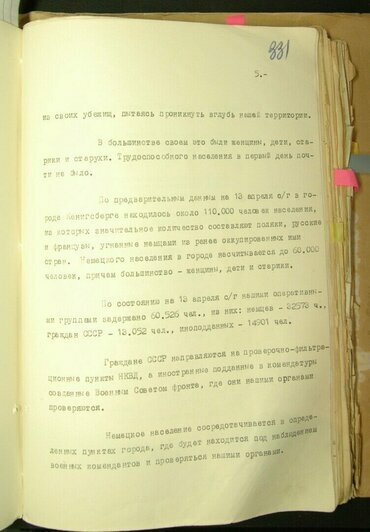

Цифры, указанные в отчёте Берии, тоже спорные. Раненых и погибших было множество, достоверных данных по этому вопросу до сих пор нет. Что до количества немецкого населения, по словам историка, в Кёнигсберге было 60 тысяч гражданских и 95 тысяч военнослужащих вермахта, которые сдались в плен. В отчёте Берии цифры другие: всего 110 тысяч человек, из которых 60 тысяч — немцы.

«Это всё ещё были предварительные цифры, составленные в первые дни штурма. Итоговые были гораздо больше. Историческую ценность этот документ имеет, но есть цифры и даты, которые не совсем совпадают», — отметил Александр Щеглов.

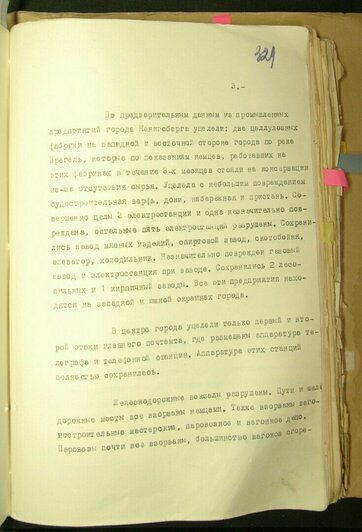

Разрушение города

В отчёте сообщается, что весь Кёнигсберг разрушен, осталось всего пара домов на юге и на западе. Историк считает, что это не достоверные сведения, а всего лишь наблюдения во время артиллерийской подготовки перед вторым штурмом. На самом деле, многие здания уцелели.

Больше всего пострадал центр. «Англичане в августе 44-го года совершили два массовых налёта, они сожгли историческую часть города, примерно внутри крепостного вала. Эта часть потом тоже довольно сильно пострадала и при штурме, потому что там было основное сопротивление. Англичане не бомбили военные объекты Кёнигсберга, а сожгли именно жилую историческую часть, музеи и прочее, что не имело военного значения», — рассказал Александр Щеглов.

Некоторые здания удалось восстановить руками военнопленных. Это прежде всего места, где находились военные комендатуры. Дома потом передавались городу, так произошло со зданием КГТУ.

При штурме города немцам был отдан приказ взорвать инфраструктурные объекты, но многие ослушались или не успели это сделать. «Гитлер объявил, что раз немецкая нация проигрывает, она не имеет права на существование. Он сам совершил самоубийство и хотел всю нацию утащить за собой. Поэтому у него была команда всё выжигать, всё взрывать и так далее. Но здравомыслящие немцы понимали, что это достояние Германии, и часто не выполняли его команды: многие мосты и фабрики не были взорваны», — поделился Александр Щеглов.

Так в Кёнигсберге сохранился судостроительный и вагоностроительный заводы. Во время войны там были огромные лагеря военнопленных.

«Сами заводы были заминированы, но их директора не привели снаряды в действие. Мы хотели оставить очень многих специалистов, когда их депортировали в Германию, но большинство уехало всё-таки», — рассказал Щеглов.

Работа с населением

Сотрудникам НКВД предстояло отыскать в городе тех, кто сотрудничал с нацистами, а военнопленных отправить домой. Среди них были поляки, французы, англичане, бельгийцы. Иностранцев везли в Одессу и оттуда на кораблях возвращали домой, польских военнопленных передавали напрямую.

«Восточная Пруссия, напоминаю, была огромная. В разы больше, чем Калининградская область. Здесь было 56 лагерей военнопленных и трудовых рабов. Всех нужно было отсортировать, кто наши, кто не наши, кто работал на нацистов, кто нет. По мере освобождения наших военнопленных НКВД сразу разбирался с каждым персонально. Те, кто не работал на нацистов и подлежал призыву, призывались и даже участвовали в штурме Кёнигсберга. Если вычисляли тех, кто работал на нацистов, сотрудничал с ними, тогда они по нашим законам, получали сроки», — рассказал Александр Щеглов.

По словам эксперта, после войны на территории нынешней Калининградской области задержали более 14 тысяч нацистских военных преступников. Они совершали преступления против мирного населения и пленных.

«Военнопленных были сотни тысяч, мы их не трогали. Немецкие военнопленные питались по норме советского солдата. После войны наши первые переселенцы голодали, а немецкие военнопленные ели белый хлеб, масло», — добавил Александр Щеглов.

Вся эта работа заняла несколько месяцев. Нужно было работать и с населением, которое не доверяло русским.

«Немцы сначала нас очень боялись, потому что немецкая пропаганда утверждала, что мы всех тут вырежем. Когда мы их начали кормить, заботиться, медицинскую помощь оказывать, начали восстанавливать электричество и водопровод, немцы пошли на контакт. Первые сотрудники военной комендатуры рассказывали, что сами немцы показывали, кто нацист, кто каратель, кто СС, кто гестапо. Они начали нам доверять», — поделился Александр Щеглов.

Перед сотрудниками НКВД стояла и другая задача — найти русских детей. Нацисты на оккупированных территориях забирали малышей арийской внешности у родителей и помещали их в немецкие семьи. Такие дети говорили на двух языках.

«У нас было потом много детских домов для немецких и советских детей. И здесь, в Калининградской области, долго их сортировали: кто немец, кто русский, куда отправлять, где родители», — отметил Александр Щеглов.

Рассекреченный доклад Лаврентия Берии об обстановке в Кёнигсберге в первые дни после штурма — в материале «Клопс». Накануне 80-летия штурма Кёнигсберга выпускники программы «Экскурсоведение» БФУ имени Канта рассказали девять историй о рядовых участниках тех событий, награждённых медалью «Золотая звезда Героя». «Клопс» сделал карту, где обозначены места подвигов или гибели красноармейцев.